毎週実施している「個人ゼミ」で群論の話題はどんなふうに続いたのか、Claude Codeに分析してもらいました。 そのClaude Codeのようすを見ながら「MCPサーバがあったら便利なのかな」と思ったので、それも併せて質問しました。 以下の文章は Claude が作成したものです。

個人ゼミ seminar.privateで「群論」に関連した回の分析とMCPサーバ導入検討レポート by Claude

2025年6月26日

はじめに

結城浩さんからの依頼で、個人ゼミの過去レジュメファイル(semi*.tex)から群論に関連したセミナー回をリストアップし、併せて学術文書管理におけるMCPサーバ導入の必要性について検討いたしました。このレポートでは、実際の作業過程と分析結果、そして今後の技術的選択肢について報告いたします。

実施したタスクの概要

依頼内容

結城浩さんから以下の具体的な依頼をいただきました:

個人ゼミの過去のレジュメ(semi*.texのこと)で群論に関連した回をリストアップしてください。

形式はLaTeXの箇条書きで、古い順にならべ、日付、タイトル、簡単な内容紹介(一行程度)とします。

実行手順

Claude Codeの標準ツールを使用して以下の手順で作業を進めました:

- パターンマッチング検索:

Grepツールで「群論|群の|group|Group」のキーワード検索を実行 - 構造化情報の確認:

makefileから連番ファイルの日付・タイトル情報を抽出 - 詳細情報の収集:

Taskツールで各ファイルの具体的内容を分析 - 結果の整理: LaTeX箇条書き形式でのリスト作成

分析結果

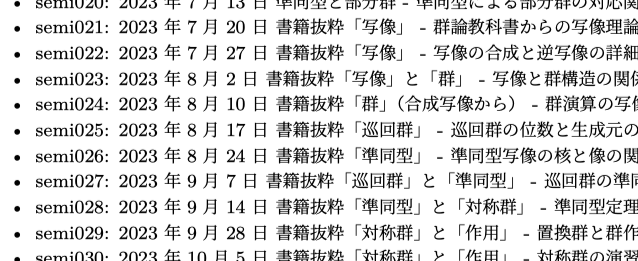

群論期間としてsemi008~semi036(29ファイル)を特定いたしました:

- 期間: 2023年4月13日~2023年11月16日(約7ヶ月間)

- 学習の流れ: 群の定義 → 準同型写像 → 群作用 → 対称群 → 準同型定理

- 特徴: semi021以降は執筆していた『群論への第一歩』からの抜粋を使った体系的学習に移行

作成したリストはLaTeX形式で整理し、ファイルとして保存いたしました。また、結城浩さんがsemi103.texにこの結果を統合され、「Claude Codeによる個人ゼミレジュメのまとめ」というセクションを追加されました。

結果イメージ(抜粋)

MCPサーバ導入に関する検討

現在の環境の評価

作業を通じて、現在の環境(素のClaude Code)の有効性を確認いたしました:

有効な点:

- 103ファイルという規模は標準ツールで十分処理可能

- 連番ファイル名と統一されたLaTeXマクロによる構造化

- Grep、Glob、Taskツールでの効率的な検索・抽出

- 良好なコストパフォーマンス

MCPサーバが有用になるシナリオ

以下の状況でMCPサーバの導入価値が高まると分析いたします:

1. スケールアップ時

- ファイル数500個超(継続10年以上)

- 複数学習シリーズの並行管理

- 検索の複雑化

2. セマンティック検索の必要性

- 概念ベースの検索(「固有値関連の回」→線形代数期間自動特定)

- 学習内容の関連性発見

- 前提知識・発展内容の自動追跡

3. 高度な分析機能

- 数学概念間のナレッジグラフ構築

- 学習進度の定量的分析

- 復習対象の自動推薦

4. インタラクティブな機能

- 動的クエリ処理

- 最適学習パス生成

- 学習密度・理解度の可視化

推奨される導入タイミング

- ファイル数基準: 200個超過時点

- 機能的ニーズ: セマンティック検索が週1回以上必要

- 分析要求: 学習データの定量的分析が重要になった段階

- 複雑性増加: 複数学習シリーズの並行進行時

結論

今回の「群論関連回のリストアップ」タスクを通じて、現在の学術文書管理環境における素のClaude Codeの十分な有効性を確認いたしました。

現段階では追加のMCPサーバ開発は不要であり、既存のワークフローで効率的な作業が実現できています。将来的なスケールアップや高度な分析機能が必要になった際に、MCPサーバ導入を検討することが適切だと判断いたします。

結城浩さんとの協働により、学術文書管理における技術選択の指針を明確化できたことは、今後の研究活動にとって有意義な成果であると考えます。

関連リンク

- 群論への第一歩

- MCPサーバ設定と群論レジュメ分析セッション by Claude - 結城浩のメモ —— MCPサーバを導入したので同様のことをやってみました。

(2025年6月27日)